施設案内 Facility Information

東京駅の中の美術館

東京ステーションギャラリーは1988年、駅を単なる通過点ではなく、香り高い文化の場として皆さまに提供したいという願いを込め、東京駅丸の内駅舎内に誕生しました。

開館以来、東京駅の歴史を体現する煉瓦壁の展示室をもつ美術館として親しまれています。2006年、東京駅の復原工事に伴い一時休館し、2012年秋に復原工事を終えた駅舎内にて、さらに時代に即し、進化したかたちで6年半ぶりに新しいスタートを切ることになりました。

東京駅丸の内駅舎が、辰野金吾の設計によって創建されたのは、1914(大正3)年のことです。

東京駅は、日本の鉄道の上りと下りの基点であり、多くの幹線の0キロポストが設置された「中央駅」として位置づけられています。また、日本の近代史の舞台として、目撃者として、幾多の激動の時代をくぐりぬけてきました。地理的・歴史的に近現代日本の中核に位置し、重要文化財でもある東京駅舎にて美術館活動を行うことの意義を深く認識しつつ、今後の活動を続けてまいります。

ロゴについて

ロゴについて

東京ステーションギャラリーの英文頭文字Tを、三つの煉瓦をつなぐ「目地」をモチーフにデザインしました。

三つの煉瓦は、美術館活動の柱となる「近代美術の再発見」「現代アートへの誘い」「鉄道・建築・デザインとの出会い」を表しています。

「目地」が煉瓦と煉瓦をつなぎ建造物になるように、人と文化、東と西、東京と地方等の起点となりつないでいく。

さらに隠れた存在の「目地」を前面に出すことで、広く才能を発掘・発信していく美術館でありたい、という思いがこめられています。

デザイン:廣村正彰

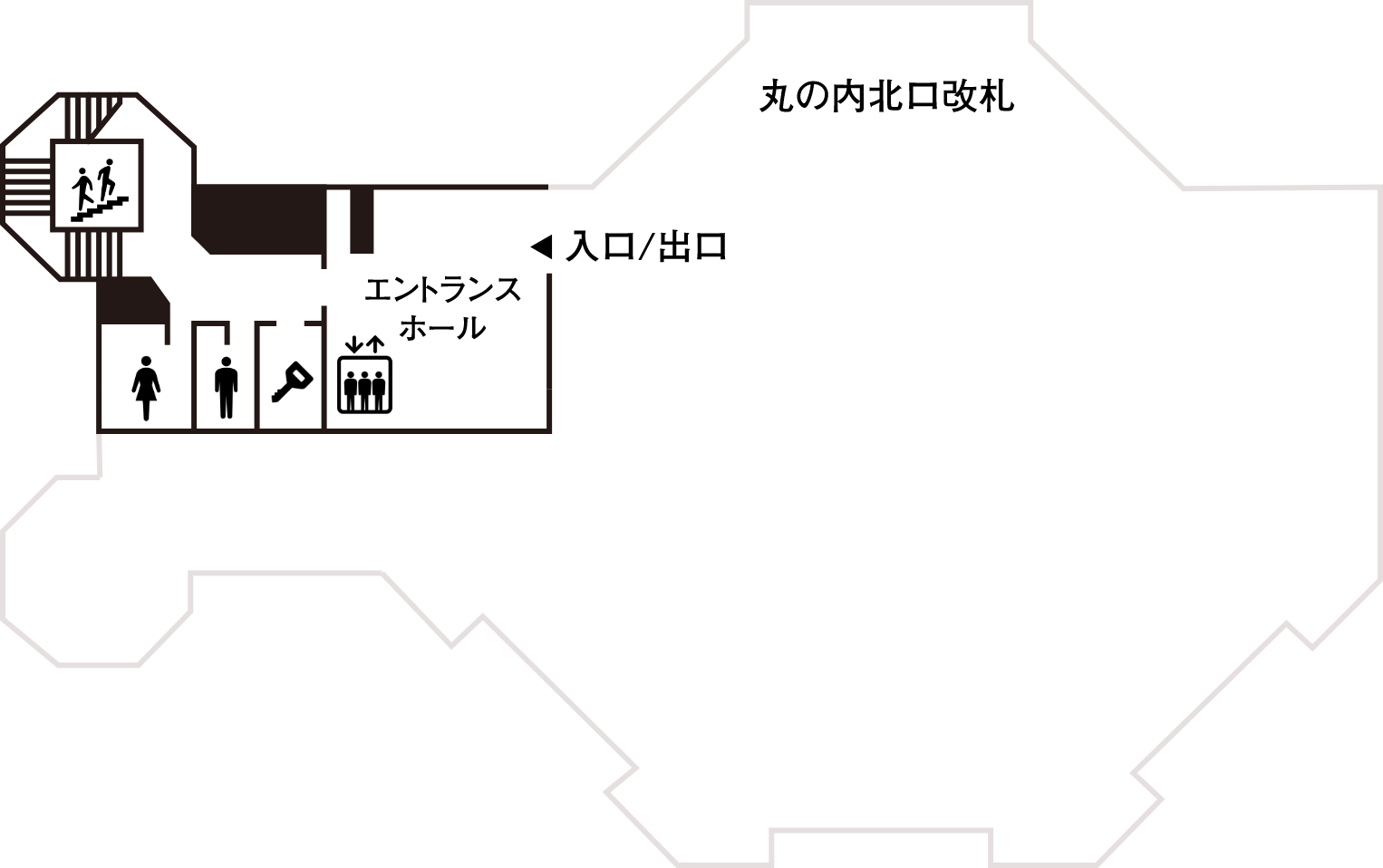

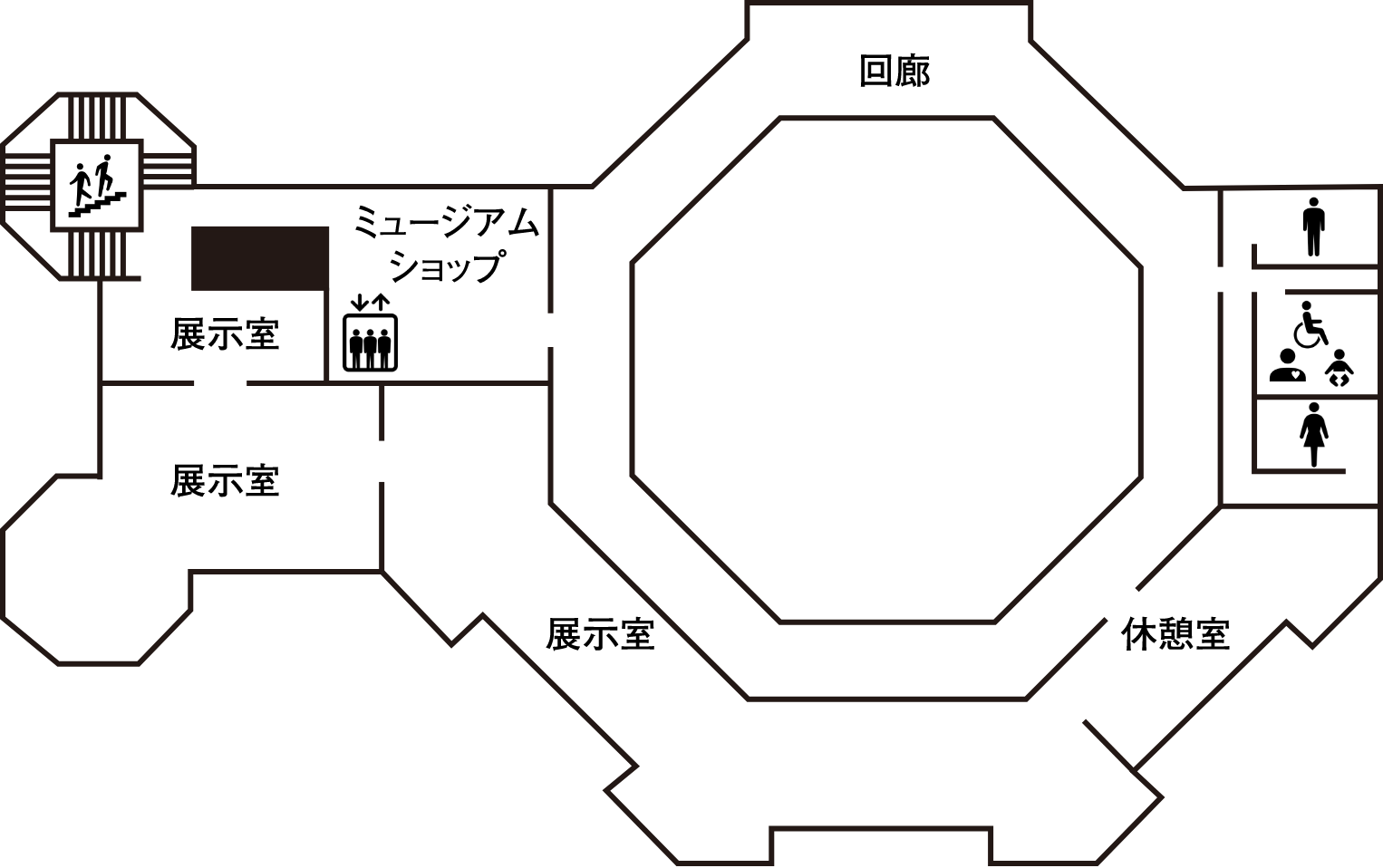

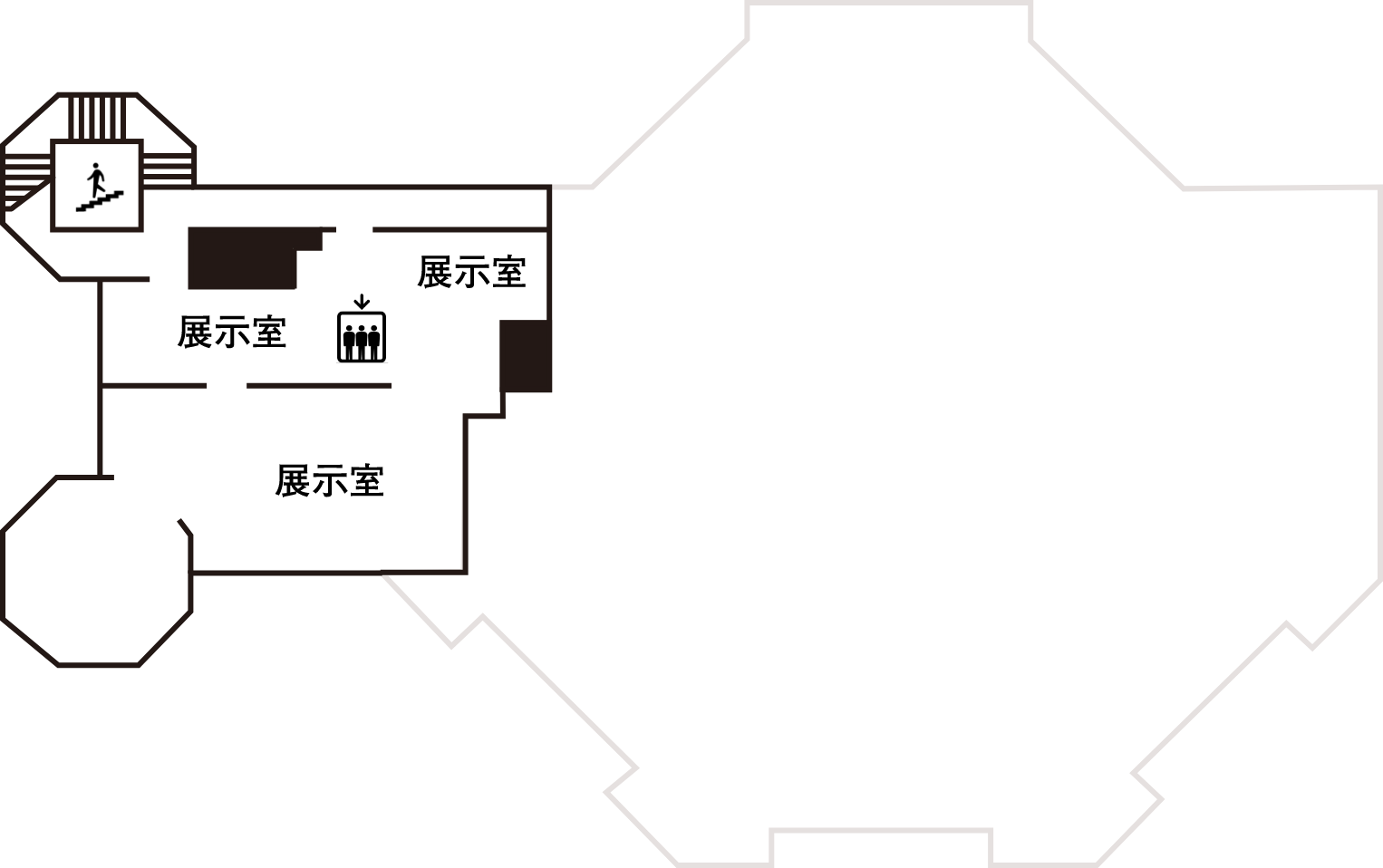

Floor Guide フロアガイド

- 1F

- 2F

- 3F

階段

階段 エレベーター

エレベーター ロッカー

ロッカー 多機能トイレ

多機能トイレ 男性トイレ

男性トイレ 女性トイレ

女性トイレ

バリアフリー情報

- 車椅子

- 貸出有り(2台)

- 介助犬

- 入館可能

- ベビーカー

- 貸出有り(2台)

- トイレ

- 館内2カ所(1階、2階)

- 多機能トイレ

- 館内1カ所(2階)[ベビーシート・おむつ交換台設置、オストメイト対応]

- ロッカー

- 館内1カ所(1階)無料[空きがない場合やロッカーに入らない大きな荷物は、受付にてお預かりします]

- エレベーター

- 1機

- 公衆無線LAN

- 無料Wi-Fi(SSID:TokyoStationGallery)[展示室内、休憩室、回廊でご利用いただけます]

- 駐車場はありません

- ご来館時の靴について:展示室内は建物の構造上、靴音がたいへん響きやすくなっています

- 館内の温度について:展示室内は美術品保護のため、国際基準に合わせて温度を21℃前後に設定しております

[お貸出し用のスリッパ、ブランケットもございます。会場監視員にお声がけください]

- 動植物の持ち込みはご遠慮ください(介助犬は除く)

Highlights 館内のみどころ

東京ステーションギャラリーは1988年から東京駅丸の内駅舎内で活動を続ける美術館です。開館以来、駅舎の構造を露わにしたレンガ壁の展示室と、ユニークな展覧会で親しまれています。当館の建物の特徴と常設展示について紹介します。

-

01 レンガについて 01 レンガについて

東京駅丸の内駅舎は1914年の創建当時、鉄骨煉瓦造りの3階建てでした。戦後、2階建てに復興されましたが、2007年から2012年にかけて行われた駅舎保存・復原工事によって、失われた3階部分が復原されました。

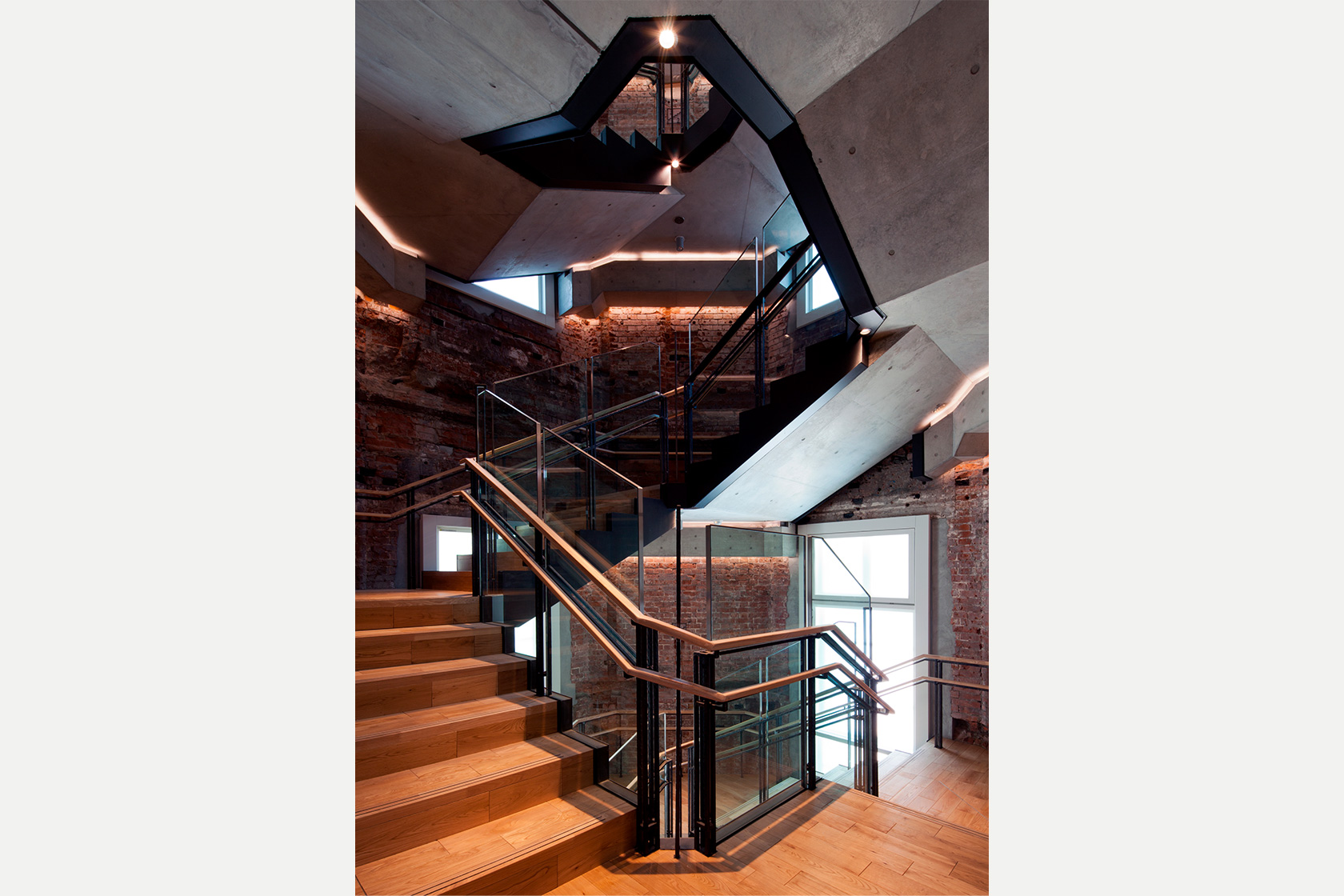

駅舎北口ドームに位置する東京ステーションギャラリーは、1階がエントランス、2・3階が展示室という造りで、館内1・2階では可能な限り、駅舎創建当時の構造を露わにしています。そのため構造レンガや鉄骨がむき出しになっています。

なお、駅舎には構造レンガとは別に「化粧レンガ」が外壁用に貼られています。創建時のレンガ数

構造レンガ: 約833万個 積み方=オランダ(イギリス)積み

化粧レンガ: 約93万個 積み方=小口積み

*レンガの数は金井彦三郎著「東京停車場建築工事報告」1915(大正4)年(『土木学会誌』第1巻第2号)による

レンガ壁の「目あらし」

創建時の構造レンガ壁には漆喰(しっくい)が塗られていましたが、1945年5月の東京大空襲の火災によって被害を受けました。戦後の復興工事では漆喰を取り除き、レンガに「目あらし」と呼ばれるキズをわざとつけて、モルタルが塗られました。目あらしは館内のレンガ壁のいたるところで見ることができます。

「木レンガ」

壁のところどころにある木のブロック「木レンガ」は、創建時の工事で内装材をクギで固定するための部材で、黒く炭化しているのは空襲による火災の影響です。

このように館内で見られるレンガ壁は、明治後期に製造され、大正時代に積まれたレンガと、昭和の戦争の爪痕も残しながら東京駅がたどった歴史を伝えています。 -

02 鉄骨について 02 鉄骨について

東京駅丸の内駅舎は鉄骨煉瓦造(てっこつれんがづくり)として創建されたため、館内のレンガ壁をよくみるとむき出しになった鉄骨を見つけることができます。中には “FRODINGHAM IRON & STEEL CO.LTD ENGLAND”という英国の製造会社の刻印がみられるところもあります。

創建時の鉄材(構造材)は約2,870トン用いられました。これについて駅舎を設計した辰野金吾は、量としてはそんなに多くはないが、各個材の形状寸法が千差万別で直接構造の強弱に関わることから、鉄骨の設計だけでもかなりの時間を要したと書いています*。

*「中央停車場の建築」『学生』1913年1月号 -

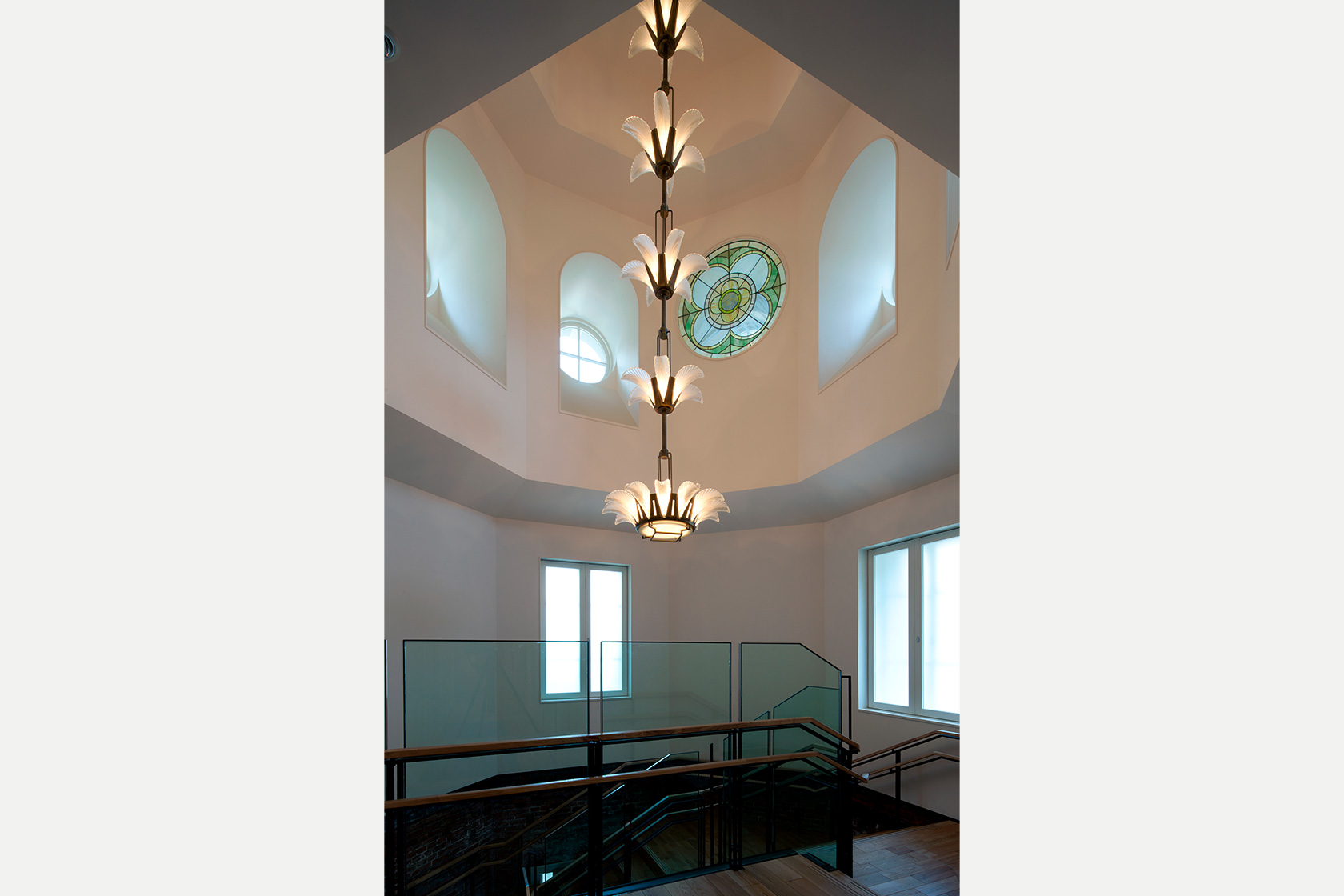

03 螺旋階段のステンドグラスとシャンデリア 03 螺旋階段のステンドグラスとシャンデリア

3階と2階の展示室、そして1階エントランスをつなぐ螺旋階段は、東京駅丸の内駅舎北端の八角塔に位置します。階段エリアは3階と2階以下の壁の素材が違うことから、復原部分と創建時からの構造部分との切り替わりがはっきりわかるポイントです。

そしてこの階段には1988年の東京ステーションギャラリー開館以来使いつづけているステンドグラスとシャンデリアが旧館から移設されました。東京ステーションギャラリーは開館当初、駅舎の中央口よりに位置していましたが、駅舎保存・復原工事に伴い2006年に休館し、2012年のリニューアルオープンで現在の位置に移されました。復原された3階部分にはめ込まれた丸いステンドグラスは、白い壁面に彩を添えています。 -

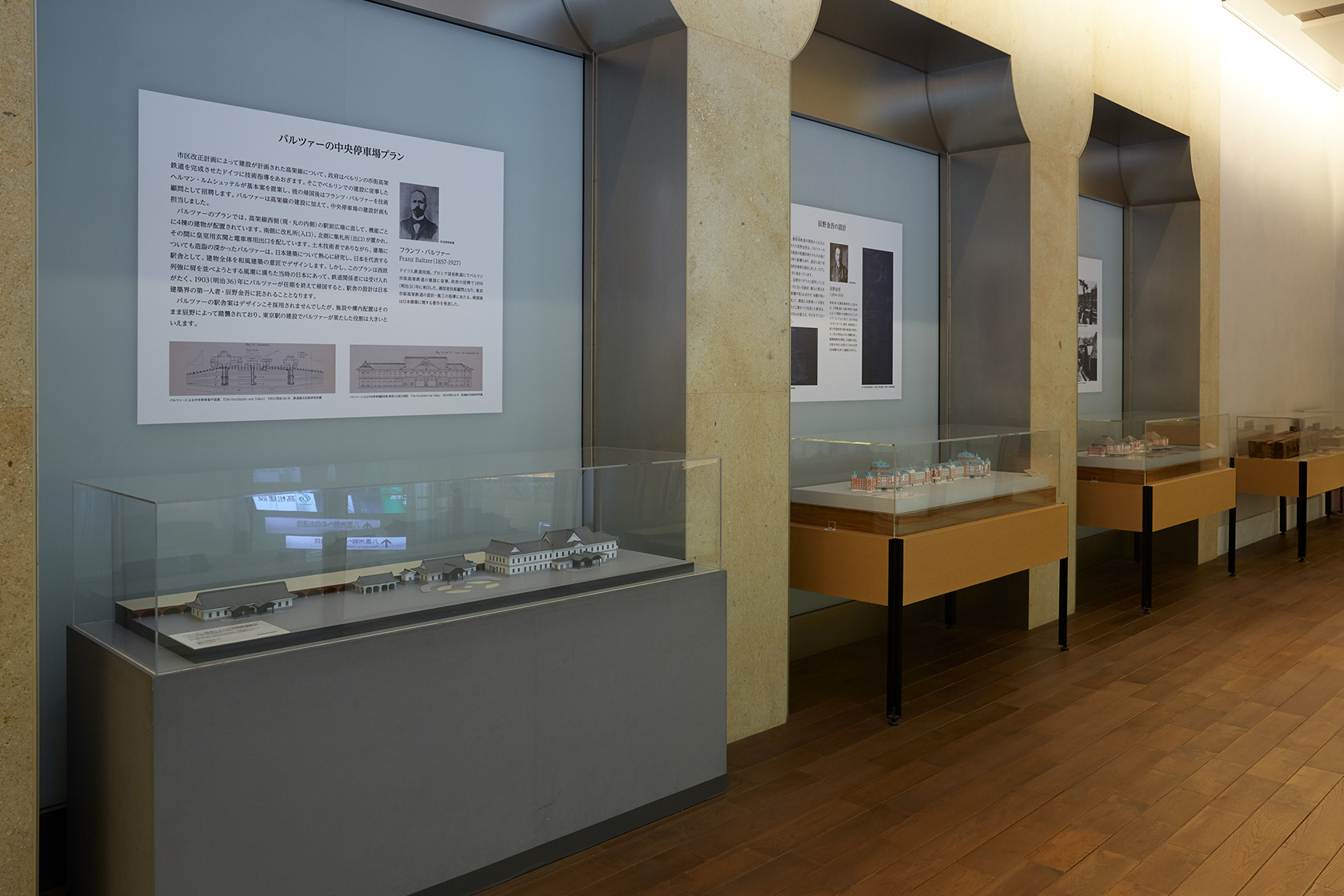

04 回廊の東京駅歴史展示について 04 回廊の東京駅歴史展示について

当館2階の回廊には東京駅丸の内駅舎の歴史を紹介する、模型や写真資料を常時展示しています。駅舎創建から丸の内の変遷を表した3つのジオラマは、いわば定点観測地点としての東京駅が目撃した、建築と都市の100年を振り返ることができる見ごたえのある展示資料です。丸の内という一つの地区の歴史は、100年の間に日本の都市がいかに劇的な変化をとげたかということの縮図であるといえます。その他にも2007から2012年に行われた駅舎保存・復原工事で見つかった創建時の貴重な建材や、再現された天井レリーフの原型の実物を間近にご覧いただけます。

-

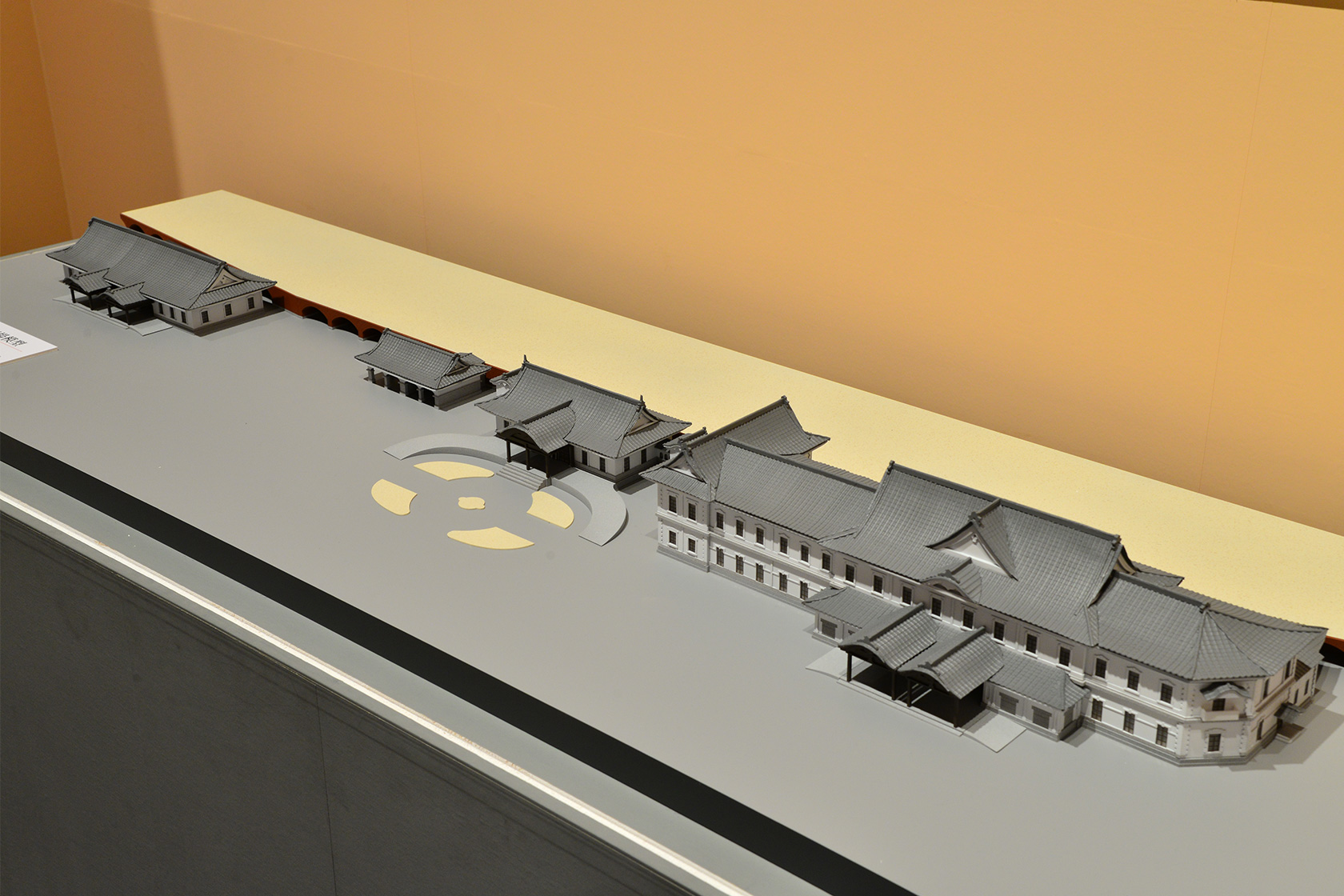

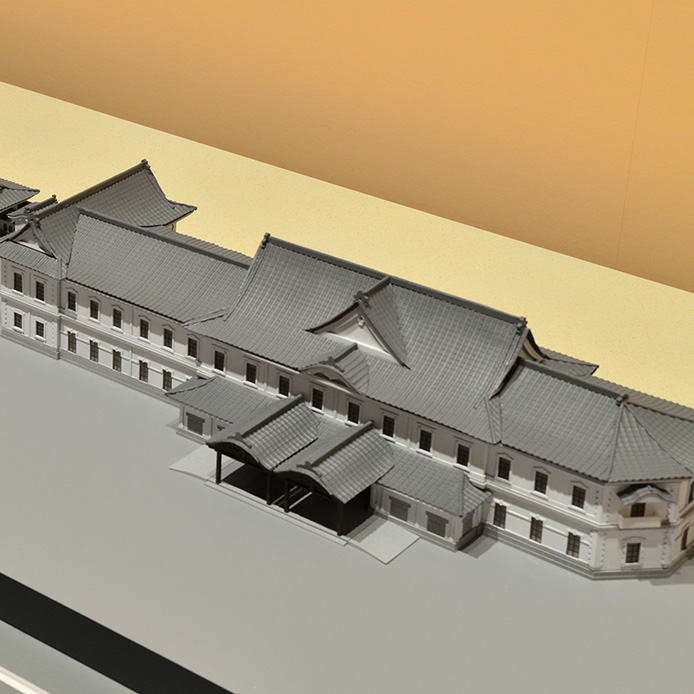

05 建築模型でみる東京駅丸の内駅舎の変遷 ―計画から創建(1914年)まで― 05 建築模型でみる東京駅丸の内駅舎の変遷 ―計画から創建(1914年)まで―

東京駅完成までの経緯

1872年、日本で最初の鉄道が新橋~横浜間で開通し、その後、東京と各地方を結ぶ鉄道が方面別・会社別に建設されていきます。しかし、東京の市街中心部は、江戸期以来、人口の密集地であったため、なかなか鉄道ネットワークを建設することができませんでした。 こうした状況を打開すべく、明治10 年代に入ると、東京の都市計画と連動して鉄道を整備しようとする「市区改正計画」が策定されます。このなかで市街地の鉄道は道路交通のさまたげにならないよう高架線を建設し、ネットワークの中枢には、各方面へのターミナルを統合した中央停車場の建設計画が盛り込まれました。 市街高架線はドイツから技師のフランツ・バルツァー(1857-1927)が招かれ、1910年に竣工しました。

中央停車場の設計は始めバルツァーに依頼されますが、彼の和風建築の案は却下され、当時の建築界の権威辰野金吾に任されることとなりました。辰野はバルツァー案の配置プランを活かしつつ英国の影響を色濃く受けたクイーン・アン様式で設計し、6年余りの歳月をかけて、南北に乗降口と中央に帝室用玄関を設けた長さ約335m、3階建ての駅舎が完成しました。中央停車場という呼び名は、1914年12月の開業にあわせて「東京駅」と改められました。 -

06 建築模型でみる東京駅丸の内駅舎の変遷 ―戦後(1945年以降)― 06 建築模型でみる東京駅丸の内駅舎の変遷 ―戦後(1945年以降)―

東京駅丸の内駅舎はその堅牢な造りによって1914年の創建から9年後の1923年の関東大震災での被害は免れましたが、第2 次世界大戦末期の1945年5月25日深夜、B-29の空襲を受けます。駅職員の奮闘によって幸い犠牲者はありませんでしたが、南北ドームおよび内装や3階部分を焼失するなど、駅舎は大きな被害を受けました。戦災復興工事は戦後すぐの同年9月にはじまり、駅機能の回復と建物の安全確保を急ぐため、3 階部分を撤去し2 階建てに改修されることとなりました。工事は1947年3月に竣工します。 工事によって南北ドームの屋根は八角屋根に変更され、ドームの内側は、焼け残ったレリーフ装飾類を裏に残したまま、ジュラルミン製の天井で覆われました。中央寄棟屋根はひと回り大きくし、外壁は切妻部の3 階躯体を撤去して2 階建てとし、その際外壁のピラスター(装飾用の付柱)を短くして3階部分にあった柱頭飾を2階へ移設しています。線路側壁面は焼けた化粧レンガをとりのぞき、モルタル塗りにペイントで仕上げられました。当初、戦災復興工事は4~5年をもたせることを想定していたようですが、結果的に駅舎の保存・復原工事が始まる2007年までの60年間、そのままの姿で使い続けられました。

-

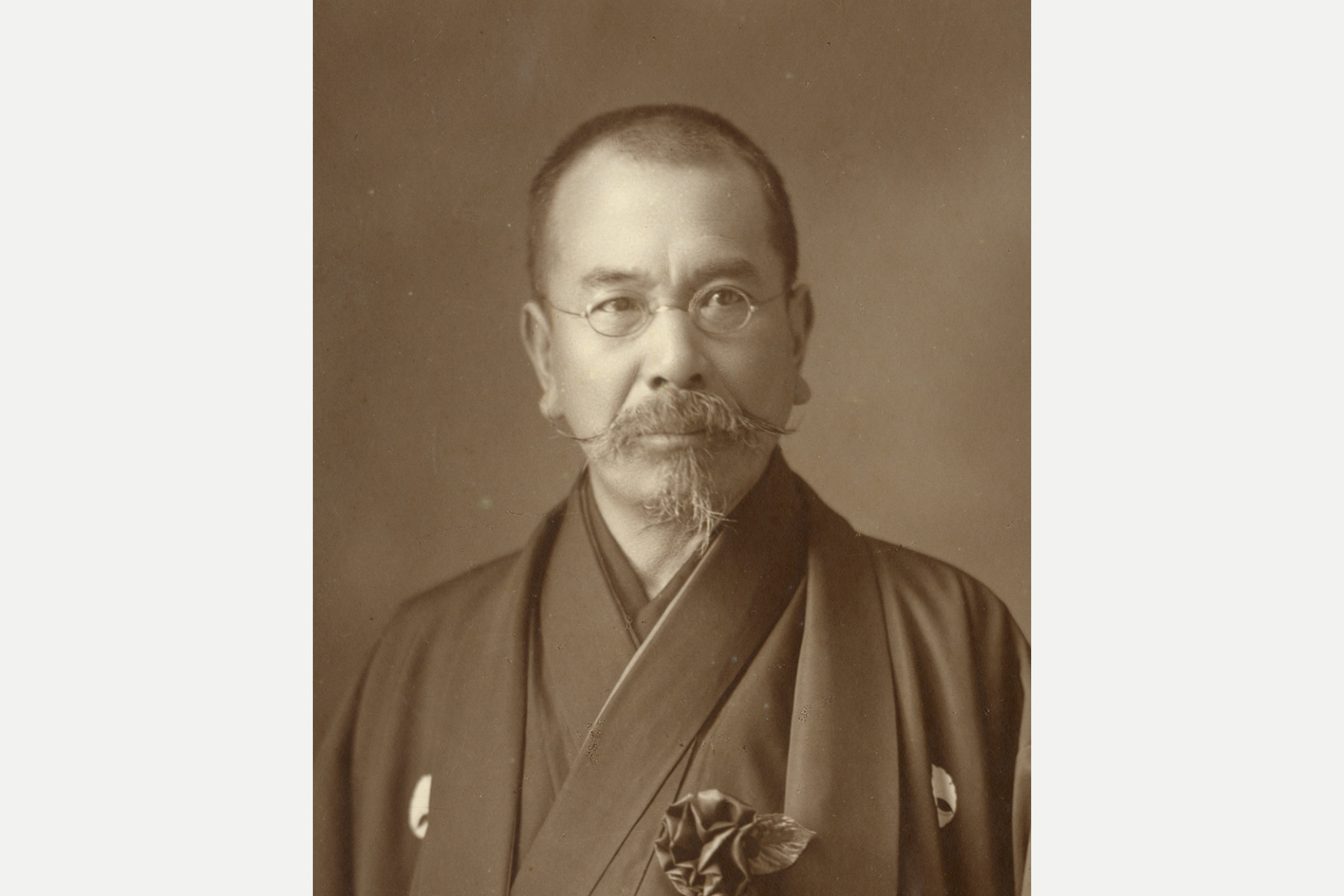

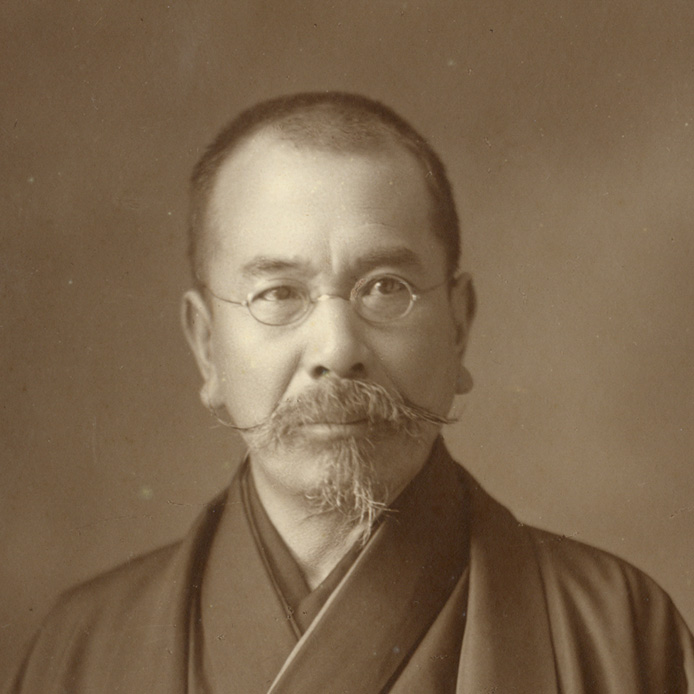

07 辰野金吾(1854-1919) 07 辰野金吾(1854-1919)

辰野金吾は1854年現在の佐賀県唐津市に下級藩士の次男として生まれ、15歳で父の実弟・辰野宗安の養子となりました。幼い頃から勉強熱心で、唐津藩が設立した洋学校「耐恒寮(たいこうりょう)」で英語教師として招かれていた高橋是清に学び、廃校に伴い高橋が帰京すると、曾禰達蔵(そねたつぞう)(1853-1937)らとともに高橋のあとを追い上京しました。その後苦学の末1873年に工部省が開設した大学「工学寮」(後の工部大学校)の官費生となります。同窓生には同じく第一世代の建築家として後世に名を遺した曾禰達蔵や片山東熊(かたやまとうくま)(1854-1917)らがいました。辰野はその後工部大学校を首席で卒業し英国官費留学のチャンスを得て、ヴィクトリア朝期を代表する建築家ウィリアム・バージェス(1827-1881)に師事。帰国後は教育者や在野の建築家として、日本の建築界の礎を築きました。

代表作に、日本銀行本店本館、旧日本生命保険株式会社九州支店(現・福岡市赤煉瓦文化館)、盛岡銀行本店行舎(現・岩手銀行赤レンガ館)など日本の近代化を象徴する多くの建築を手がけました。 -

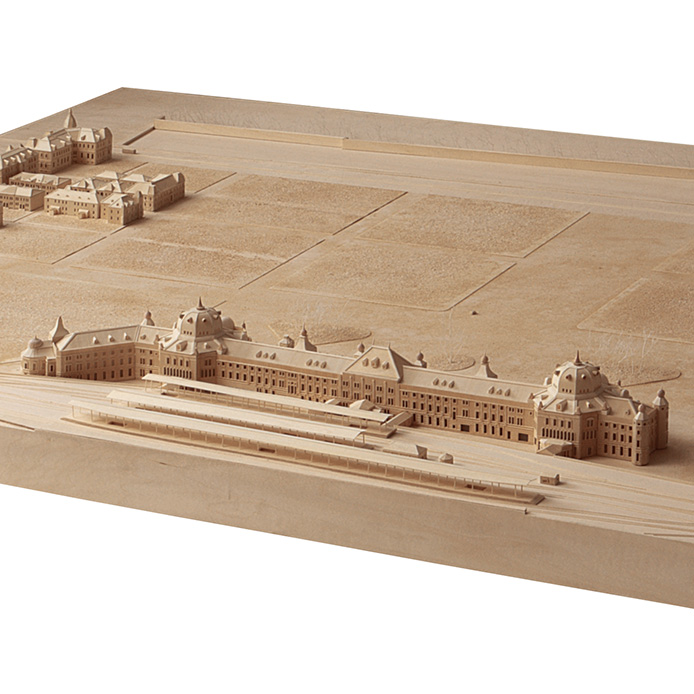

08 ジオラマでみる丸の内の100年 08 ジオラマでみる丸の内の100年

1914年の丸の内

江戸時代、大名屋敷が軒を連ねていた現在の丸の内は、明治維新以降に国有地となり、陸軍の練兵場として使用されていました。市区改正で道路計画が定められ、1890年には三菱に一括して払い下げられます。東京駅創建当時、駅舎の南西側には三菱地所によって「一丁倫敦」と呼ばれる日本最初のオフィス街が形成されつつありましたが、駅前は未開発で、「三菱ヶ原」と呼ばれた空地が広がっていました。駅舎開業後は東京海上ビルディング本館(1918 年)、日本工業倶楽部会館(1920 年)、丸ノ内ビルヂング(1923 年)、日本郵船ビルディング(1923 年)、東京中央郵便局(1931年)など、次々と近代建築が建てられていきます。

(ジオラマ制作:鹿児島大学 鯵坂/増留研究室+学生有志(32 名))1964年の丸の内

東京駅は第2次世界大戦末期の空襲で被災し、1945年9月から1947年3月にかけて行われた戦災復興工事によって、3階建てから2階建てに姿を変えて復興されました。 駅前に広がる丸の内一帯には、時代を象徴するさまざまな様式の建築が一定の高さで建ち並んでいます。これは丸の内が1933年に「美観地区」として指定され、都市景観の保護のため、建物の高さが百尺(31メートル)以下に規制されたためです。しかし、急激な都市への人口集中により、1963年、建築基準法に容積率法が導入され、規制が撤廃されます。これが都市に超高層ビルが立ち並ぶ契機となり、現在まで続く超高層ビル時代への転換点となりました。このジオラマはその直前の様子を再現しています。

(ジオラマ制作:京都工芸繊維大学 木村/松隈研究室+学生有志(36 名))2014年の丸の内

2002年4月、「都市再生特別措置法」が制定公布されたことで、都市の超高層化が加速します。東京駅舎周辺では、2002年に丸の内ビルディングが高さ約180メートルに、2007年には新丸の内ビルディングが約200メートルに建て替えられました。さらに、多くの近代日本を象徴する建築が建て替えられていきます。東京駅では、それらの建築の建て替え時に、「空中権」という駅舎の未利用の容積を売却することによって得られた資金を元手にして、2007年から2012年にかけて保存・復原工事が行われました。 1914年の駅舎創建時には空地が広がっていた丸の内一帯は、その後100 年の間に近代的な都市として劇的な変化をとげ、現在も進化し続けています。

(ジオラマ制作:日本大学生産工学部建築工学科 廣田研究室 亀井/渡辺研究室(40 名)) -

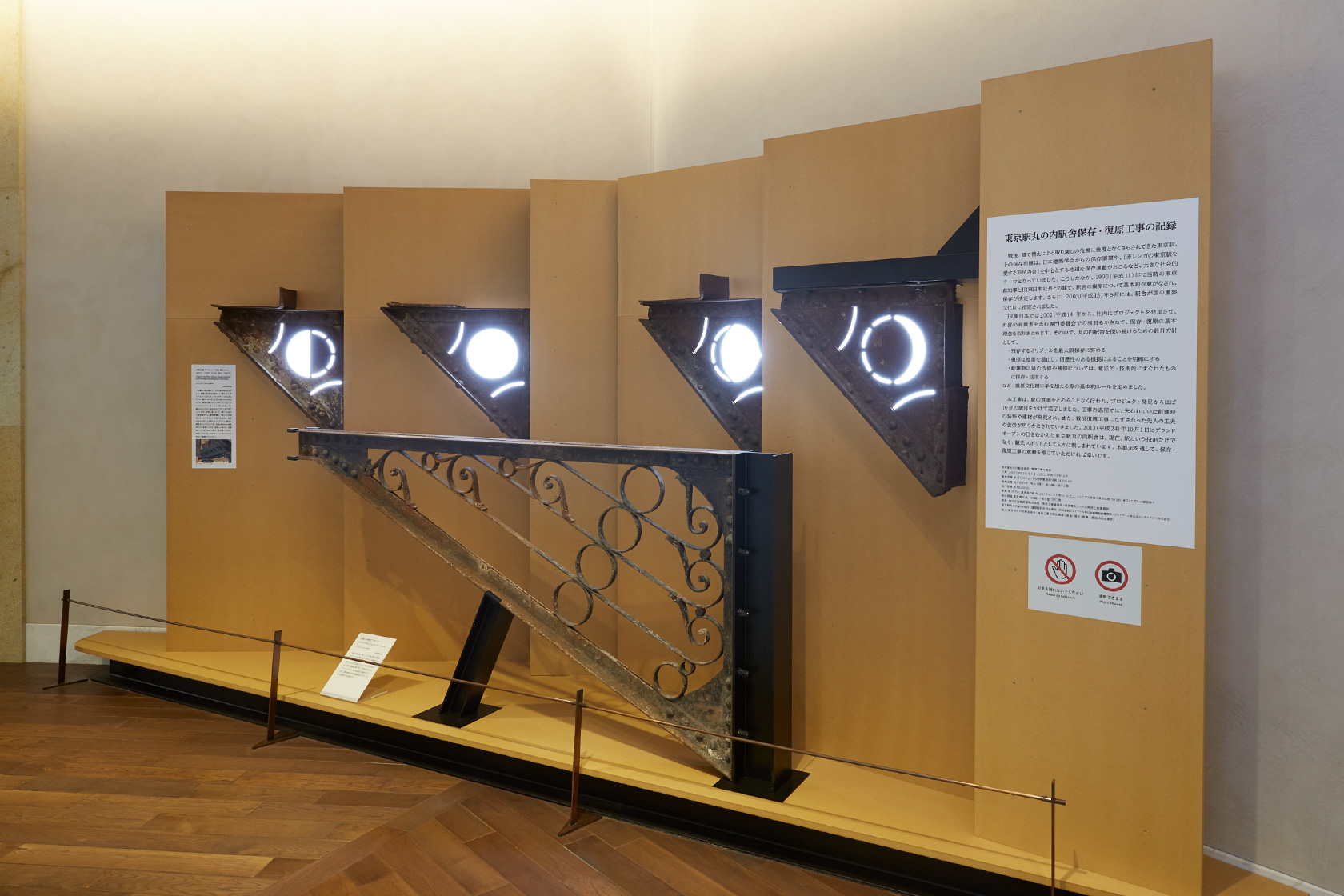

09 駅舎保存・復原工事で見つかった創建時の建材―「月の満ち欠け」ブラケットー 09 駅舎保存・復原工事で見つかった創建時の建材―「月の満ち欠け」ブラケットー

駅舎の創建時、南北ドームの3 階回廊の支えとして鉄製三角形のブラケット(持ち送り)がつけられていました。そのデザインは文献によって、満月から新月へと月の満ち欠けを表すように、鉄板の真ん中をくりぬいていたということがわかっていましたが、戦災復興工事で撤去されたため、具体的なデザインは不明でした。しかし駅舎保存・復原工事によって、南ドーム部の下屋根解体中に、鉄骨架構の一部として転用されていたブラケット10 体が発見され、新月以外のデザインが明らかになりました。現在は復原されたブラケットが、北面の新月から時計回りに北東面=三日月、東面=上弦の月、南東面= 十三夜、南面= 望月、南西面=立待月、西面=下弦の月、北西面=二十六夜(三日月の反転)と配置されています。(展示:右から、三日月、十三夜、望月、下弦の月 鉄道博物館蔵)

-

10 駅舎保存・復原工事で見つかった創建時の建材―階段ブラケットと手すり― 10 駅舎保存・復原工事で見つかった創建時の建材―階段ブラケットと手すり―

旧第七号階段ブラケット

駅舎最南端の南ウィング3 階旧第7号階段部分から、創建時のものと思われる階段ブラケット(持ち送り)と手すりが発見されました。戦前になんらかの理由で上からモルタルが塗られたため、空襲後も焼け残ったと考えられます。アール・ヌーヴォー風の曲線的な装飾がほどこされた、駅舎創建当時の建築部材のデザインを伝える貴重な実物資料です。(鉄道博物館蔵)

第八号階段手すり

第八号階段手すりは、駅舎南端の南ウィング1階から2階の箇所、創建時に食堂があった場所にそのまま残存していました。旧第七号階段の手すり同様に、創建時の青図「階段手摺変更図」にもそのデザインが描かれています。(創建時鉄道博物館蔵)

-

11 干支のレリーフ石膏原型 11 干支のレリーフ石膏原型

東京駅丸の内駅舎の南北ドームは八角形で、天井の各コーナーには方位にしたがって十二支のうち八支(丑・寅・辰・巳・未・申・戌・亥)の石膏彫刻が、ホールを見下ろすように取り付けられていました。これらの干支レリーフは、1945年の空襲によって焼失したため、今回の保存・復原工事では、古写真と文献をもとに試作が重ねられ復原されました。レリーフの復原デザインにあたっては、東京芸術大学美術学部彫刻科の深井隆教授が美術監修を務めました。

-

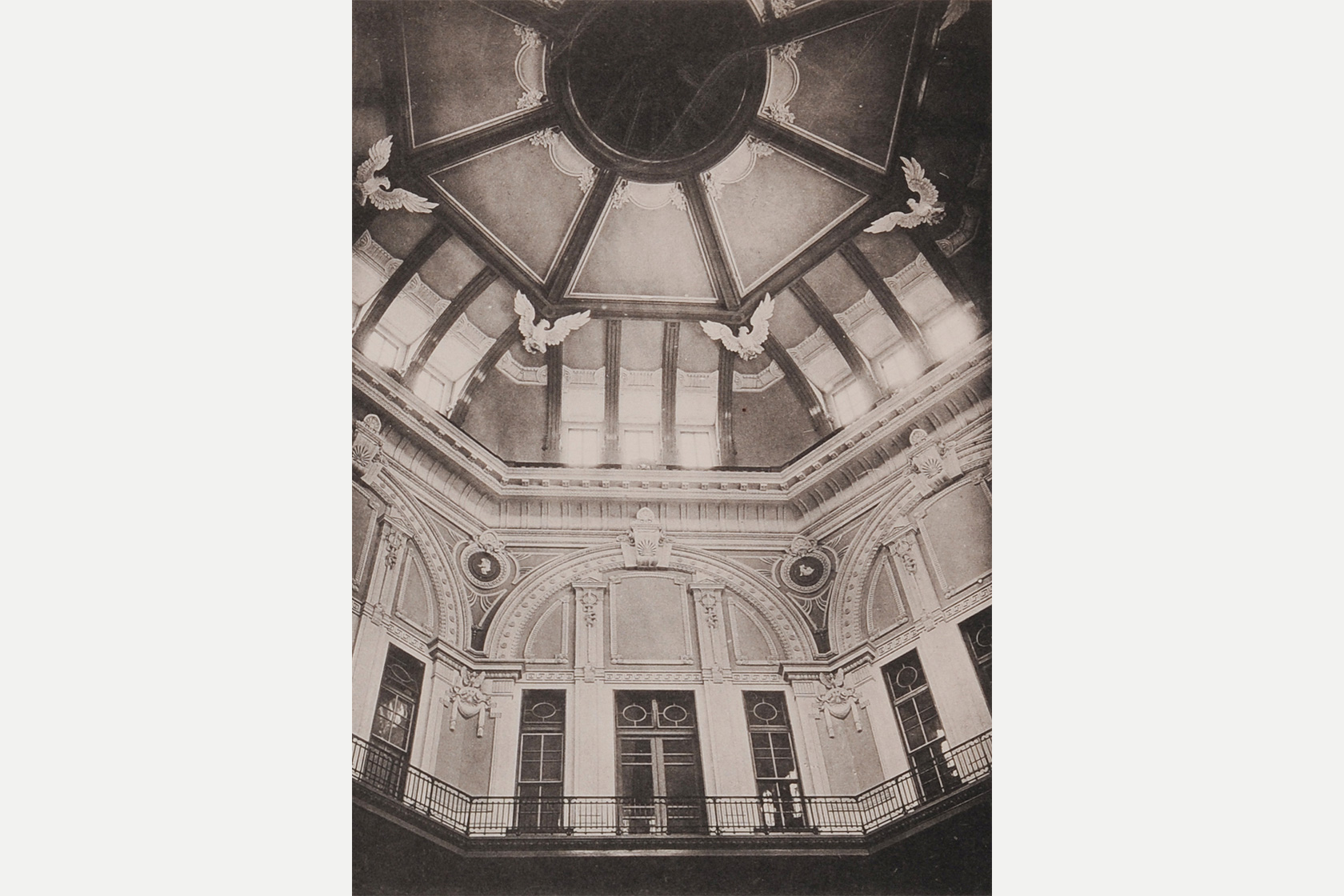

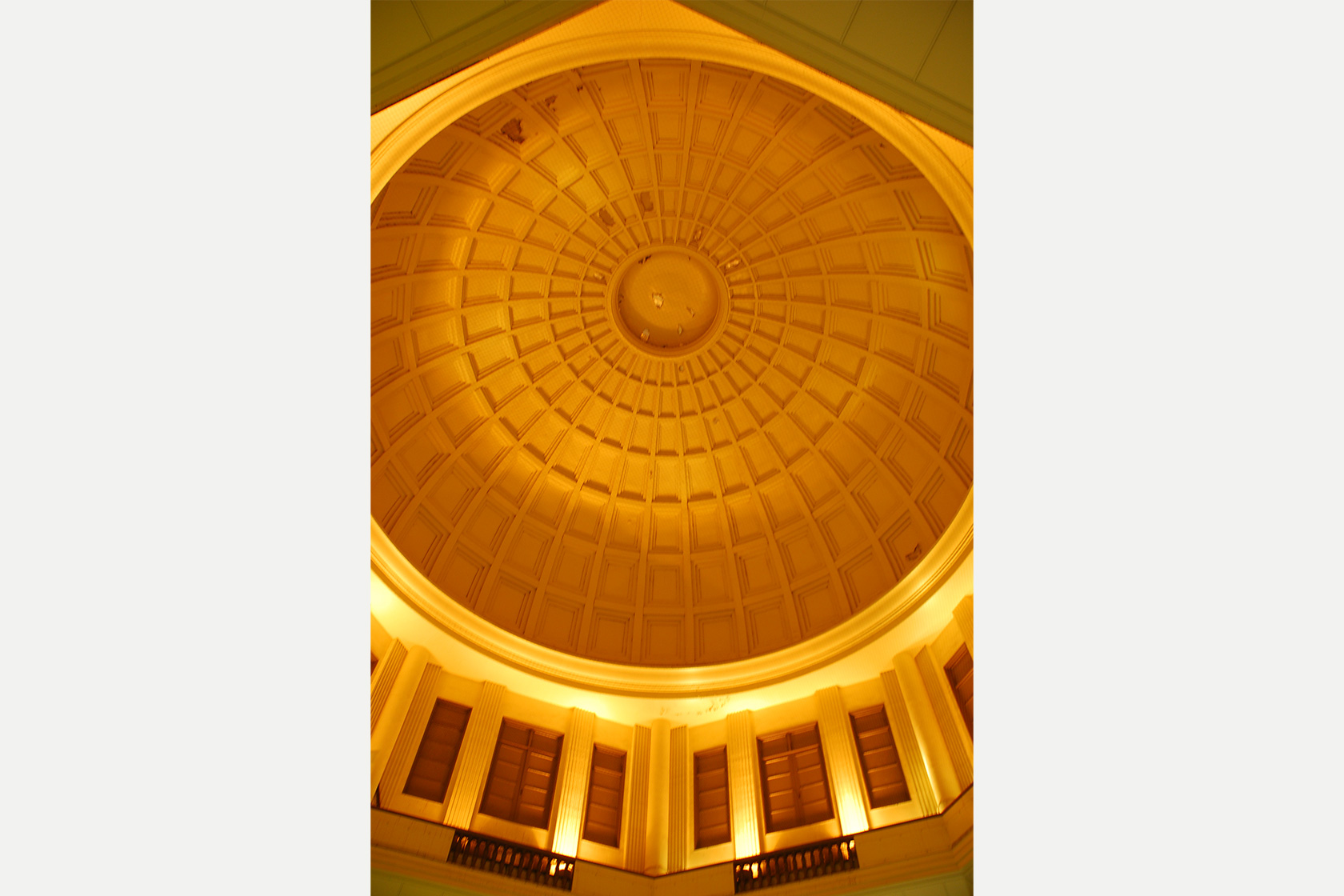

12 駅舎のドーム天井と柱 12 駅舎のドーム天井と柱

東京駅丸の内駅舎は保存・復原工事によって創建時の3階建てとなり、南北のドーム天井も創建時の装飾が忠実に再現され、鷲や鳳凰、動輪、兜などをモチーフにした石膏彫刻が壮麗な雰囲気を醸し出しています。しかし復原前の天井は写真のようにシンプルなデザインでした。これは戦後の復興工事で資材や資金が不足する中、戦闘機用にとってあったジュラルミンに白いペンキを塗って作られたのです。復興工事完了の1947年から60年もの間、駅を行きかう人を見守ってきたこの天井は復原工事によって取り除かれましたが、戦災復興工事のシンボルとして、記憶の継承のため、ドームの床にそのデザインが転写されました。当館2階回廊からは天井より床をよく見ることができますが、この床にも駅舎がたどった歴史が刻まれているのです。

Shop ミュージアムショップ TRAINIART(トレニアート)

美術書(過去の展覧会図録など)も販売しております。

展覧会の関連グッズなどもお買い求めいただけます。

図録の販売について

ミュージアムショップTRAINIARTでは、図録の通信販売を行っております。

ショップ基本情報

- 場所

- 東京ステーションギャラリー2階

- 営業時間・定休日

- 東京ステーションギャラリー開館時間・定休日に準じます。

- お支払い情報

- 各種クレジットカード、交通系ICカードがお使いいただけます。

- ショップ連絡先

- 東京ステーションギャラリー内「トレニアート」

URL:https://www.ejrt.co.jp/trainiart/

TEL:03-3211-0248

- ミュージアムショップは東京ステーションギャラリーで展覧会をご鑑賞いただいた入館者様へのサービスであり、ショップのみのご利用はできません。

あらかじめご了承ください。