Outline 展示概要

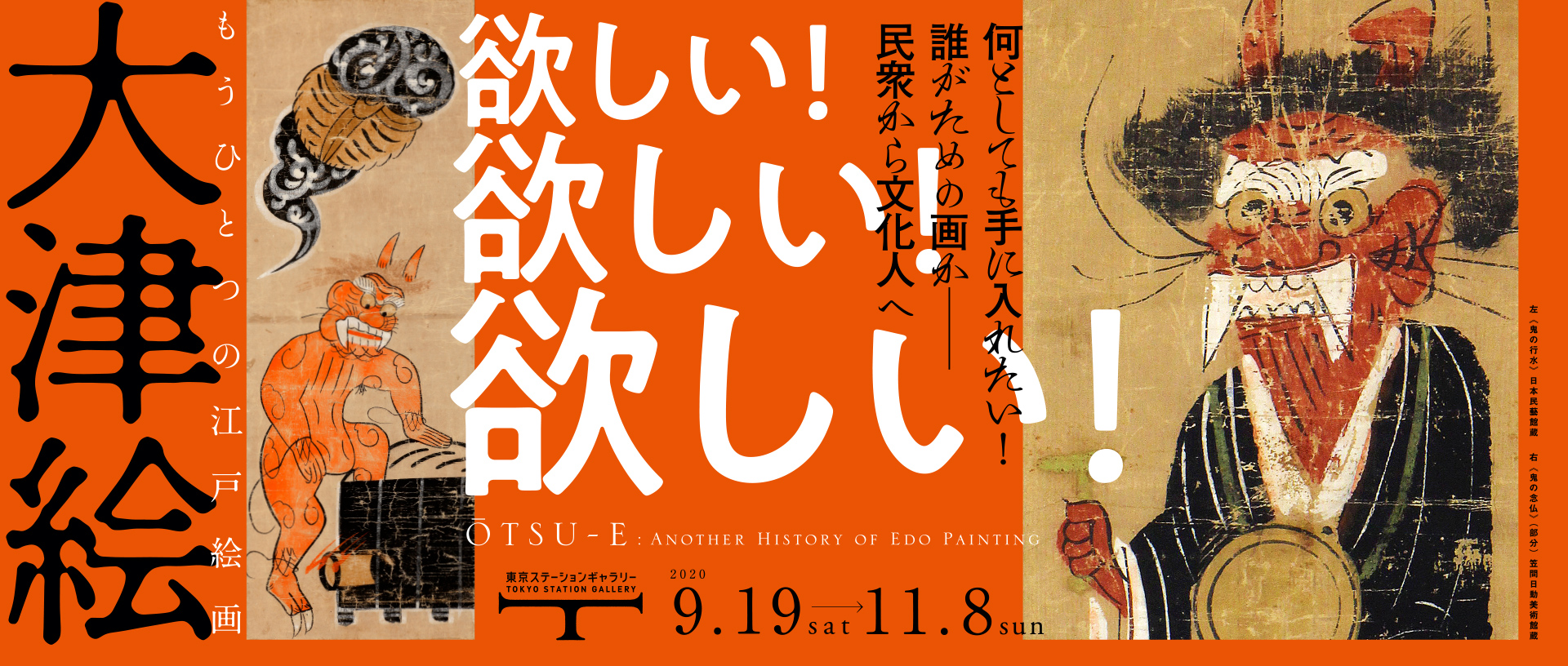

これまで大津絵の展覧会は、博物館や資料館で開催されることが多く、美術館で開かれたことはほとんどありませんでした。それは大津絵が、主として歴史資料、民俗資料として扱われてきたからですが、本展では、大津絵を美術としてとらえ直し、狩野派でも琳派でもなく、若冲など奇想の系譜や浮世絵でもない、もうひとつの江戸絵画としての大津絵の魅力に迫ります。

大津絵は江戸時代初期より、東海道の宿場大津周辺で量産された手軽な土産物でした。わかりやすく面白みのある絵柄が特徴で、全国に広まりましたが、安価な実用品として扱われたためか、現在残されている数は多くありません。

近代になり、街道の名物土産としての使命を終えた大津絵は、多くの文化人たちを惹きつけるようになります。文人画家の富岡鉄斎、洋画家の浅井忠、民藝運動の創始者である柳宗悦など、当代きっての審美眼の持主たちが、おもに古い大津絵の価値を認め、所蔵したのです。こうした傾向は太平洋戦争後も続き、洋画家の小絲源太郎や染色家の芹沢銈介らが多くの大津絵を収集しました。

本展は、こうした近代日本の名だたる目利きたちによる旧蔵歴が明らかな、いわば名品ぞろいの大津絵約150点をご覧いただこうというものです。

※会期中展示替えがあります。

Highlights みどころ

その1

文化勲章を受章した洋画家・小絲源太郎が秘蔵した大津絵を、笠間日動美術館がまとめて収蔵。そのコレクション35点を一挙初公開!

その2

初の本格的な工芸論『工藝の道』(1928年)の著者にして民藝運動の父・柳宗悦が創設した日本民藝館が所蔵する、大津絵の名品52点をまとめて公開!

その3

丹念な調査と所蔵先などの協力により判明した、近代日本の文化人が旧蔵したことが明らかな大津絵のみを、日本各地、および一部フランスからも借用して展示!

その4

大津絵の名品を入手した所蔵家たちは、表装にも贅を凝らしました。旧蔵者のこだわりを示す掛軸の表装もみどころのひとつ!

Information 基本情報

- 入館料

-

一般 1,200円 高校・大学生 1,000円

- 中学生以下無料

- 障がい者手帳等持参の方は100円引き(介添者1名は無料)

- 混雑回避のため、本展では100円と200円の割引とクーポンの使用をすべて中止とさせていただきます

- 年間パスポートの同伴者割引も申し訳ありませんが中止といたします

- 以下に該当する方は直接美術館へお越しください(日時指定不要)

中学生以下、年間パスポート・東京駅周辺美術館共通券2020・招待券・招待ハガキ・株主サービス券をお持ちの方 - 会期最終週を除く平日のみ、ローソンチケットが販売枚数に達していない場合に限り、美術館でもチケットを販売します。確実にご入館いただくためには事前購入を強く推奨します。なお、販売状況のお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。

- チケット購入

-

入館時間枠は下記よりお選びください

※予約枚数に達し次第売り切れ- ①10:00~11:00(販売は10:30まで)

- ②11:00~12:00(販売は11:30まで)

- ③12:00~13:00(販売は12:30まで)

- ④13:00~14:00(販売は13:30まで)

- ⑤14:00~15:00(販売は14:30まで)

- ⑥15:00~16:00(販売は15:30まで)

- ⑦16:00~17:30(販売は17:00まで)

- ⑧金曜のみ17:30~19:30(販売は19:00まで)

【注意事項】

- ・チケットは各日の各入館時間枠の最終30分前までご購入いただけます[例:9/19㈯10:00〜11:00の入館チケットは9/19㈯10:30まで販売]。ただし、インターネット予約の場合は各入館時間枠開始の3時間前までの予約となります[例:9/19㈯10:00~11:00の入館チケットは9/19㈯7:00まで予約可能ですが、必ず9/19㈯10:30までにお引き取りください]

- ・一度にお一人様2枚まで購入可能です。

- ・すべてのチケットに購入者の名前が印字されます。必ず正しい氏名・電話番号のご登録をお願いします。

- ・ご来館前に必ずチケットの受け取りをお済ませください。

- ・指定した時間枠内であればいつでも入館できます。

- ・展覧会は入替制ではありません。

- ・指定した入館時間枠以外のご利用はできません。ただし、やむを得ない事情で指定時間に遅延された場合は、券面記載当日に限り入館を許可します。

- ・新型コロナウイルス感染拡大防止措置等の理由で再び休館する場合を除き、お客さま都合によるチケットの日時変更、および払い戻しはできません。

- ・営利目的でのチケットの転売は、いかなる場合にも固くお断りします。

- 主催

- 東京ステーションギャラリー[公益財団法人 東日本鉄道文化財団]

- 企画協力

- 公益財団法人 日動美術財団

- 特別協力

- 公益財団法人 日本民藝館