|

現在、神奈川県下には五座の三人遣いの人形座があり、相模人形芝居と総称されています。下中座は小田原市小竹の人形を伝えるもので、公演のほか「下中座人形教室」などを開講し、人形芝居の魅力を広く伝える活動をしています。 現在、神奈川県下には五座の三人遣いの人形座があり、相模人形芝居と総称されています。下中座は小田原市小竹の人形を伝えるもので、公演のほか「下中座人形教室」などを開講し、人形芝居の魅力を広く伝える活動をしています。

本舞台に登場する「小田原市立橘中学校相模人形クラブ」「神奈川県立二宮高等学校相模人形部」は下中座の指導のもと、熱心な稽古を重ね、人形の遣い方ばかりでなく、人形への愛情、舞台への情熱をも受け継いでいます。

成り立ちと特色 成り立ちと特色

小竹の人形『1953年下中座と改称)は二百七、八十年前、この地に滞在した上方の人形遣いによってはじめられたと伝えられています。

文楽とはカシラの構造などに違いがある江戸系人形が使われ、鉄砲を構えたような格好になる「鉄砲ざし」と呼ばれる独特な人形操作が大きな特色となっています。カシラの制作年代は宝暦〜天明(1751〜1781)とされるものが最も古いと考えられています。

文楽とは異なる人形の構え方「鉄砲ざし」 文楽とは異なる人形の構え方「鉄砲ざし」

|

|

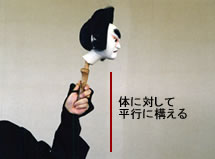

文楽の構え

肘を直角に曲げて、人形を体に対して

平行に構えます。 |

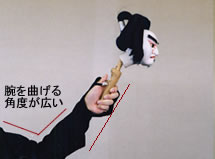

鉄砲ざしの構え

肘を曲げる角度を直角より広くとり、人形が

前傾姿勢をとるように構えます。

この腕全体が鉄砲を構える姿勢に似ている

ことから、鉄砲ざしと呼ばれています。 |

|